綠水青山就是金山銀山!發展到今天,我們越發重視生態環境的保護,生態系統是一個整體性的系統,涉及到自然生態系統、農田生態系統、城鎮生態系統、海洋生態系統、礦山生態系統等,猶如人的呼吸系統、消化系統、循環系統等,一樣不可或缺。

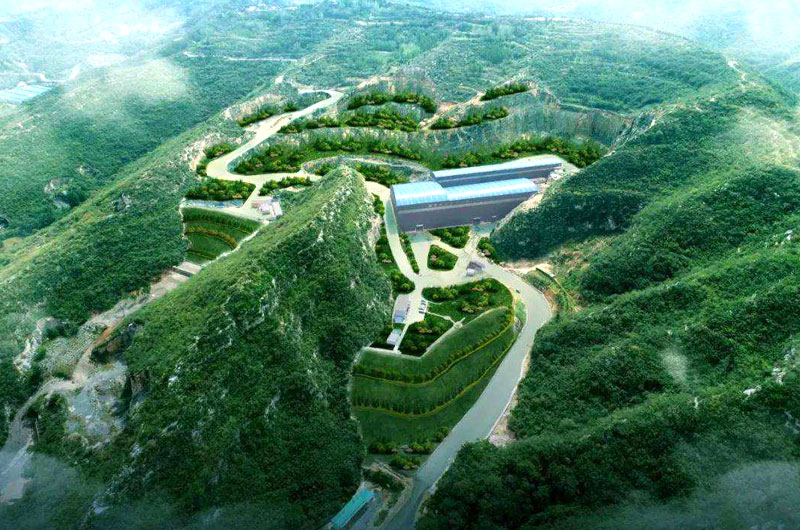

我國是礦產資源大國,改革開放以來礦業迅速發展,全方位開發的同時帶來了生態環境問題。據調查,到2018年底,全國礦山開采占用損毀土地約達5400萬畝,其中正在開采的礦山占用損毀土地約2000多萬畝,歷史遺留礦山占用損毀約3400多萬畝。在南方丘陵地區,礦山開采對山體和植被破壞較為嚴重,滑坡、山洪等地質災害和塌陷事故時有發生。隨著生態文明建設的日益推進,礦山生態修復成為一個重要的環境治理議題。目前,全國范圍內待修復的礦石就將近10萬座,將圍繞生態保護修復開展生態產品開發、產業發展、技術服務等,進行全生命周期的運營管護,有望引導超千億的社會資金進入。

自然資源部等國家部門明確將從規劃管控、產權激勵、財稅支持等方面,構建“誰修復、誰受益”的生態保護修復市場機制。將在規劃管控方面,從規劃引導、支持合理用地、優化空間布局等方面支持社會資本參與。

礦山經過開發后,留下大量的廢石等“副產品”。比如,開采的巖石碎塊和低品位礦石堆積而成的廢石堆積地,礦體采完后留下的采空區和塌陷區形成的采礦廢棄地,開采礦石經選出精礦后產生的尾礦堆積形成的尾礦廢棄地。這些就是工業固廢,垃圾就是放錯了位置的資源,這些都可以通過技術加工手段變為環保的建材產品,有著巨大的市場空間。

將尾礦和礦山廢石作為原料生產砂石骨料,讓廢砂變身“綠砂”正成為新趨勢。尾礦的利用方式多樣,比如可以將尾礦破碎、篩分、磨細、高溫燒結,加工成陶瓷板、墻材等。固廢處理企業可以與鋼鐵、建材等企業共連共生,就能享受到優惠的國家稅收等優惠政策。

但在現實中,工業固廢往往分散堆放,如礦山上,堆放地點多、且地形地勢復雜,建立加工廠困難較大,如何實現固廢的“分散低效利用”向“高效、規模利用”轉變呢?在國內外諸多成功案例中,處理固廢最值得借鑒的經驗就是利用移動式的工廠。

移動站就是行走的工廠,工廠可以隨時跟著項目走,大幅降低企業的運輸成本。通過移動破碎站、篩分站等設備組建移動工廠,采用破碎+篩分的工藝流程,制備砂石骨料。比如,南方廣大地區的山石多為石灰巖,石灰巖是在建筑上廣為使用的建材原料,硬度較低,可在移動站上裝備顎破、錘破等設備進行生產,石料經過破碎,再通過移動篩分站進行多道的篩分,分出不同細度的骨料,幾臺機器便可組成一條移動工廠,省力又省心。

紅星集團履帶式移動站作業現場

紅星集團履帶式移動站作業現場

移動站組成的移動工廠適應性很強,不受作業場地與基建限制,靈活機動、搭配組合方便,可隨物料產地的變換而移動,為客戶降低審批、搭建、場地等方面的成本,同時提升效益,實現綠色可持續發展。